Для человека, готовящегося покинуть этот мир, нет ничего утешительней, чем уверенность, что жизнь прошла не напрасно.

Век Просвещения заканчивался войнами. Царство разума, провозглашенное идейными вождями третьего сословия, обернулось господством чистогана, кровавой борьбой за политическую и экономическую гегемонию...

Революционная Франция не стала дожидаться, когда на нее нападут, и выступила первой. Национальное собрание объявило войну «тиранам Европы». В Пруссии война была непопулярна. Гёте, участвовавший в походе, не скрывал своего презрения к французским эмигрантам, мечтавшим о восстановлении монархии. После неудачи под Вальми он обронил знаменитую фразу: «Отсюда и с сегодняшнего дня начинается новая эпоха всемирной истории».

Французы перешли в контрнаступление. Их войска вторглись на немецкую землю. Пали Майнц и Франкфурт. В Майнце возник революционный конвент, проголосовавший за присоединение к Франции (среди майнцких руководителей выделялись оппонент Канта Форстер и кантианец Дорш). На Франкфурт была наложена большая контрибуция: в Париже считали, что война должна кормить себя сама (а также подкармливать нацию), Во Франкфурте французы не удержались, летом 1793 года они сдали и Майнц. С переменным успехом боевые действия продолжались до апреля 1795 года.

В Кенигсберге о событиях в Западной Европе узнавали с большим опозданием. Теперь Кант читал газеты не по вечерам в часы отдыха, а сразу, как только они приходили. Политика все больше занимала его интересы. На Базельский мир, прекративший войну между Пруссией и Францией, но сохранивший состояние враждебности, чреватой новыми столкновениями, философ откликнулся знаменитым трактатом «К вечному миру», в котором теоретическая основательность органично сочеталась с политической злободневностью и выражена была в отточенной иронической форме.

Уже название «К вечному миру» звучало для немецкого уха двусмысленно: по форме это и стереотипный заголовок научной работы, и но менее стереотипная ...вывеска трактира. Кант не преминул воспользоваться двусмысленностью. «К кому обращена эта сатирическая надпись на вывеске одного голландского трактирщика рядом с изображенным на вывеске кладбищем? Вообще ли к людям или, в частности, к главам государств, которые никогда не могут пресытиться войной, или, быть может, только к философам, которым снится этот сладкий сон?» — так начинается философский трактат о мире.

«Вечный мир» — тоже двусмысленное, которая как бы открывает перед человечеством два возможных решения — либо прекращение войн путем международного договора, либо вечный мир «на гигантском кладбище человечества» после истребительной войны. Для того чтобы увидеть первую возможность, надо было просто уметь мечтать; вторая в XVIII веке могла открыться только человеку, который привык додумывать все до конца. О первой уже в то время писали многгэ, упоминание о второй мы находим лишь у Канта.

Впрочем, он оптимист и не устает пропагандировать идею международного соглашения. И свой трактат он строит в виде договора, пародируя соответствующие дипломатические документы. Сначала прелиминарные статьи, затем окончательные и даже одна тайная. Прелиминарные статьи формулируют условия, открывающие путь к нормальным отношениям между государствами. 1. Ни один мирный договор не должен считаться таковым, осли при его заключении сохраняется скрытая возможность новой войны. 2. Ни одно самостоятельное государство (большое или малое — это безразлично) не может быть приобретено другим государством путем наследования, обмена, купли или дарения. 3. Постоянные армии со временем должны полностью исчезнуть. 4. Государственные долги не должны служить целям внешнеполитической борьбы. 5. Ни одно государство не имеет права насильственно вмешиваться в политическое устройство и правление другого государства. 6. Ни одно государство во время войны с другим не должно прибегать к таким враждебным действиям, которые сделали бы невозможным взаимное доверие при будущем мире, как, например, засылка убийц, отравителей, нарушение условий капитуляции, подстрекательство к измене и т. д.

В «окончательных» статьях кантовского проекта речь идет об обеспечении достигнутого мира. Гражданское устройство в каждом государстве должно быть республиканским. (Республика, по Канту, означает не отсутствие монарха, а правовой порядок, гласность и разделение властей, Фридрих II, по его мнению, правил страной республикански.) Вторая «окончательная» статья договора о вечном мире определяет основу, на которой возникает международное право, а именно — добровольный союз государств, где реализуется устройство, подобное гражданскому обществу, в котором каждому его члену гарантировано его право. Союз народов, «федерализм свободных государств» не всемирное государство; Кант недвусмысленно выступает за сохранение национального суверенитета. Третья «окончательная» статья ограничивает «всемирное гражданство» лишь правом на гостеприимство в чужой стране. Каждый человек должен иметь возможность посетить любой уголок земли и не подвергаться при этом нападениям и враждебным действиям. Каждый народ имеет право на территорию, которую он занимает, ему не должно угрожать порабощение со стороны пришельцев. Кант — противник колониальных захватов.

Он не был первым, узревшим бедствия войны. Человечество выстрадало мечту о мире. Уже в древности люди задумывались над искоренением кровопролития из жизни общества. Эразм Роттердамский в трактате «Жалобы мира» призывал монархов покончить с войнами. В XVII веке родилась идея достигнуть вечный мир путем договора между государствами. Сен-Пьер и Руссо были горячими сторонниками этой идеи. То новое, что внес Кант, состояло в обосновании неизбежности установления на земле всеобщего мира. Не случайная воля монарха, а историческая необходимость одолеет войну как форму международных отношений. Государства вступят на путь создания мирного союза, подобно тому как в свое время люди вступили на путь создания государства. И в том и в другом случае речь идет об отказе от части своих прав (вернее, от самоуправства), но не о потере самостоятельности. Эту мысль Кант высказал еще в 1784 году в статье о всеобщей истории. И с тех пор неизменно ее придерживался и неоднократно повторял. Кант не убеждал монархов, не соблазнял их прелестями мирной жизни (как это делали его предшественники), он настаивал на неизбежности мира и иронизировал над теми, кто игнорирует веленье времени.

Договор о вечном мире венчает «тайная» статья. Что она содержит? Одну лишь насмешку: «Государства, вооружившиеся для войны, должны принять во внимание максимы философов об условиях возможности общего мира», И все пояснения к этой «статье» ироничны и насмешливы. Вот пассаж о юристах: «Юрист, избравший символом права весы и рядом с ними символом справедливости меч, обычно пользуется мечом не только для того, чтобы оградить весы от всех посторонних влияний, но и для того, чтобы положить его на чашу, если она не захочет опуститься». А вот о философах, претендующих (в соответствии с утопией Платона) на власть: «Нельзя ожидать, чтобы короли философствовали или философы стали королями; да этого и не следует желать, так как обладание властью неизбежно извращает свободное суждение разума. Но короли или самодержавные... народы не , должны допустить, чтобы исчез или умолк класс философов, а должны дать ему возможность выступать публично; это необходимо и тем и другим для внесения ясности в их деятельность».

А какие советы дает Кант «практику-политику»? 1) Рас et excusa. He упускай случая, благоприятствующего самовластному захвату (права государства либо над своим народом, либо над другим, соседним народом). Подыскать оправдание или прикрыть благовидными предлогами насилие после захвата будет гораздо легче и удастся с большим блеском... 2) Si fecisti, nega. Отрицай свою виновность в том преступлении, которое ты сам совершил. Например, доведя свой народ до отчаяния и тем самым до восстания, утверждай, что в этом виновата строптивость подданных. «3) Divide et impera. Это значит: если в твоем народе есть некоторые привилегированные лица, обладающие властью, которые избрали тебя своим верховным главой, то посей между ними раздор и поссорь их с народом; заступись далее за народ, обольщая его большей свободой, и всё будет зависеть от твоей неограниченной воли. Если же дело идет о других государствах, то возбуждение розни между ними — вполне надежное средство подчинить себе их одно за другим под предлогом помощи более слабому». Такими политическими максимами, заключает Кант, конечно, никого не обманешь, так как они общеизвестны. Скомпрометировать их может не разглашение, а только неудача.

Как объединить политику с моралью? Есть две возможности: либо приспособить мораль к интересам политики, либо подчинить политику морали. Первый вариант поведения избирает «политический моралист», он начинает там, где останавливается «моральный политик» («ставя повозку впереди лошади»), он подгоняет принципы под цели. Подлинное единство морали и политики возможно только на основе права. А гарантией служит гласность.

Ни одно из сочинений Канта не вызывало таких непосредственных и живых откликов. Первое издание трактата «К вечному миру» буквально расхватали. Издатель Николовиус в том же 1795 году выпустил новое. Одновременно в Берне вышел французский перевод, которым, однако, Кант остался недоволен. В 1796 году Николовиус выпустил новое немецкое и авторизованное Кантом французское издание. В Париже возник третий перевод, который увидел свет книгой и (в извлечениях) на страницах газеты «Монитёр». «Знаменитый Кант, — писал парижский официоз, — совершивший в Германии духовную революцию наподобие той, что сокрушила старый режим во Франции, сей муж отдал всю силу своего имени делу республиканского устройства».

Любопытно, что сопоставление идей критической философии с духом французской революции родилось уже в то время. Гейне верно почувствовал моменты сходства. (Маркс философию Канта прямо назвал «немецкой теорией французской революции»(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 88.). Единственно, в чем ошибся Гейне, был выбор эквивалента. Не экстремист Робеспьер, а умеренный Сийес восторгался Кантом. Сийес пытался организовать в Париже чтение лекций о философии Канта, и только отсутствие специалиста помешало это осуществить. Когда в 1798 году в Париж приехал Вильгельм Гумбольдт, Сийес попросил его донести до французских коллег основные идеи кантианства. Состоялся пятичасовой коллоквиум, на который были приглашены наиболее именитые «метафизики» (Кабанис, Дестют де Траси и др.). Гумбольдт уверял потом, что не нашел общего языка с аудиторией, так как французы не склонны к абстрактному мышлению. Но было и другое мнение: лектор слабо ориентировался в кантовских «Критиках».

Ходили слухи, что Спйес намерен послать Канту на отзыв французскую конституцию, что Париж обратился с просьбой в Берлин командировать во Францию философа для наилучшего устройства государственных дел. В 1797 году появилась (неизвестно где и кем изданная) книга «Ответ профессора Канта аббату Сийесу», содержавшая проект христианской утопии. В конце книги автор признавался в подделке.

Генерал Бонапарт проявлял живой интерес ко всему диковинному. Философия Канта не составляла исключения. Во время пребывания первого консула в Женеве некий незадачливый эрудит безуспешно пытался обратить его в кантианство. Вскоре после этого в Лозанне Бонапарт стал расспрашивать тамошнего мудреца об отношении швейцарцев к философии Канта. Услышав в ответ: «Генерал, мы се просто не понимаем», радостно обратился к своему спутнику: «Вы слышите, Бертье, здесь Канта тоже не понимают».

Наконец, однажды Бонапарту стало известно, что в Париже имеется великолепный знаток Канта, бывший эмигрант Шарль де Виллер, автор изложения «Критики чистого разума», которое переведено на немецкий и издано в Германии. Первый консул вызвал Виллера и велел на четырех страницах изложить суть кантовской философии, дав на размышление четыре часа. В результате возник четкий конспект, который, однако, не произвел на Бонапарта должного впечатления. Заключая конкордат с папой, будущий император изволил выразиться: «Священники ценнее, чем Калиостро, Кант и все немецкие мечтатели».

События во Франции и на Европейском континенте усилили давно созревавший интерес Канта к проблеме права. Мораль дает внутренний закон поведения человека, в принципах права внутреннее убеждение сочетается с внешним принуждением. В результате возникает сила, регламентирующая жизнь общества, укрепляющая нравственность, спасающая человека от произвола других.

Право формально. Оно обязательно для всех, не оставляя никакого места для исключений. Стоит только допустить малейшее исключение в исполнении закона, чтобы он стал шатким и ни на что не годным. Это сказано было относительно нравственности, о праве Кант говорит то же самое. Конечно, и здесь есть свои трудности, свои противоречия. Кант не закрывает на них глаза и сам называет два случая, когда право становится двусмысленным.

Прежде всего — апелляция к справедливости. Вам выплачивают жалованье в обесцененных деньгах, на которые нельзя купить то, что вы могли бы приобрести на них при заключении контракта. Это несправедливо, но у вас нет правовых оснований для перерасчета. Вы можете только взывать к справедливости — немому божеству, голос которого нельзя услышать. С точки зрения справедливости строгое право — величайшая несправедливость. Но ничего не поделаешь. Законы должны соблюдаться. Такова аксиома правосознания.

Другой сомнительный случай — крайняя необходимость. Говорят, что нужда не знает заповедей. И тем не менее, утверждает Кант, не может быть такой нужды, которая сделала бы законосообразным то, что неправо. Здесь как и при отказе от моральных норм: если ты вынужден преступить закон, то знай, на что идешь, и не выдавай зло за благо, правонарушение за законопослушность.

Кантовская «Метафизика нравов» — панегирик правосознанию. Она увидела свет двумя выпусками — в январе и августе 1797 года. Первая часть посвящена праву, вторая — морали. В философии права Кант находит существенное дополнение к ответу на вопрос, который был задан в философии религии, — на что я могу надеяться. Кроме как на себя самого, человек возлагает надежду на общество, на социальные институты, на юридические законы.

В результате претерпевает изменения и кантовская концепция морали: она теряет черты ригоризма. Мыслителя то и дело одолевают «казуистические вопросы», на которые невозможно дать однозначные ответы. Он становится терпимее, меньше требований предъявляет к человеку, больше прегрешений готов ему отпустить. Он говорит о счастье людей как о конечной цели человеческого рода. О любви как силе, споспешествующей счастью. Вторая часть «Метафизики нравов» содержит существенные коррективы к «Критике практического разума» и другим этическим работам.

Обратимся, однако, к первой части. Право, по Нанту, распадается на частное и публичное, в первом рассматриваются отношения между частными лицами, во втором — между человеком и обществом, а также между социальными группами. Главная проблема частного права — собственность. Частная собственность составляет основу гражданского общества, но она не изначальна, «мое» и «твое» — результат истории. Объектом собственности могут быть только вещи; человек — лишь субъектом ее. Владеть человеком нельзя. Есть, правда, сфера вещно-личного права, где люди рассматривают себя как вещи и отдают друг друга во взаимное пользование. Это брак, который Кант определяет как «соединение двух лиц разного пола ради потенциального обладания половыми органами другого». Кант не устает подчеркивать равенство вступающих в брак сторон. Поэтому не только муж может потребовать ушедшую от него жену, но и наоборот. У обоих и равное право на наслаждение. Здесь старый холостяк Кант смотрит на вещи гораздо шире, чем его последователь женатый Фихте, искренне считавший, что только мужчина должен получать радость в соитии.

Публичное право определяет состояние отдельных индивидов в государстве и отношения между государствами в составе человечества. Правовые атрибуты человека как гражданина суть свобода, равенство и самостоятельность. Первые два явно заимствованы Кантом из лозунгов французской революции, оба устремлены против всех видов феодальной зависимости, деспотизма и сословных ограничений, перед законом все равны. Итак, свобода, равенство... В качестве третьего лозунга на знаменах санкюлотов было начертано некое мифическое «братство», правовую триаду Канта венчает более определенный пункт — «гражданская самостоятельность». Несамостоятельны, по мнению Канта, дети, женщины, слуги, поэтому он лишает их избирательных прав. Но не прав вообще; перед законом, настойчиво повторяет Кант, все равны. Что касается избирательных прав, то, кстати сказать, Якобинская конституция 1793 года не предоставляла их домашней прислуге. Это было в духе времени.

Чтобы исключить деспотизм, Кант настаивает на строгом разделении властей. Идея не новая, но в «Метафизике права» она проведена с предельной последовательностью и убедительностью. В каждом государстве существует три власти — верховная, издающая законы, исполнительная, осуществляющая управление на основании существующих законов, и судебная, контролирующая соблюдение законов. Деспотизм появляется там, где не обеспечена достаточная независимость одной власти от двух других. Противоположность деспотизма, по Канту, — республика. Если в условиях конституционной монархии осуществлен принцип разделения властей, то это, по Канту, республика. Канта называли «прусским королевским республиканцем». Монархия (автократия), полагал он, наиболее простой, а поэтому и удобный способ правления. Она, правда, открывает широкие возможности для деспотизма, но от него не гарантирована и демократия (которая, выродившись, может превратиться в охлокротию, деспотическую власть толпы). Форме правления Кант вообще не придает особого значения. Главное, говорит он, чтобы страной правили не люди, а законы. И каждая из трех властей не преступала бы своих полномочий.

Законодательная власть страны воплощает в себе объединенную волю народа. Законодатель не может быть правителем ибо первый издает законы, а второй подчиняется им. Ни законодатель, ни правитель не могут творить суд, они лишь назначают судей. Народ сам судит себя через своих сограждан, которые назначены для этого как его представители путем свободного выбора. Под пером Канта рождаются требования, удивительно перекликающиеся с программой французской революции. Расходится он с ней только в понимании средств.

Тезис Канта предельно ясен: «обязанность народа терпеть злоупотребления верховной власти, даже те, которые считаются невыносимыми... Изменения в имеющем изъяны государственном устройстве, которые иногда требуются, могут быть произведены только самим сувереном путем реформы, а не народом путем революции». Сказано четко и определенно. Кант потрясен развитием событий во Франции, особенно казнью короля Людовика XVI по приговору Конвента. Убийство монарха во время восстания — это еще куда ни шло. «Казнь по форме — вот что приводит в содрогание душу человека, исполненную идеей человеческого права». Это самоубийство государства.

Теперь наша задача состоит в том, чтобы отыскать антитезис. Он рядом, буквально на следующей странице: «Если революция удалась и установлен новый строй, то неправомерность этого начинания не может освободить подданных от обязанности подчиняться в качестве добрых граждан новому порядку вещей». В «Споре факультетов» Кант произносит панегирик французскому политическому катаклизму: «Революция талантливого народа, происходящая на наших глазах, может закончиться удачей или провалом, может быть в такой мере полна бедствий и злодеяний, что здравомыслящий человек даже в надежде на счастливый исход не решился бы начать столь дорогой эксперимент вторично — и тем не менее эта революция, говорю я, встречает в сердцах всех зрителей... такое сочувствие, которое граничит с энтузиазмом». Ибо борьба идет за попранные права народа.

Угнетение всегда чревато восстанием. Кант обращает свой взор на Восток, в сторону гигантской империи, где народ лишен элементарных прав, и задается вопросом, «не предстоит ли нам еще одна революция, которую осуществит славянское племя».

Кант — решительный противник тирании. Он лишь опасается, что применение насилия в борьбе с ней расшатает правосознание и приведет к еще худшей тирании. Деспот должен быть низложен, но только легальными средствами. Народ «имеет свои неотъемлемые права по отношению к главе государства, хотя они не могут быть принудительными правами». Что это за «непринудительные» права? Свобода критики в первую очередь. «Гражданин государства, и притом с позволения самого государя, должен иметь право открыто высказывать свое мнение о том, какие из распоряжений государя кажутся ему несправедливыми по отношению к обществу... Свобода печатного слова есть единственный палладиум прав народа».

Наказывать главу государства нельзя, «можно лишь уйти из-под его власти». Как и куда, Кант не объясняет, но смысл его рассуждений ясен: общественное мнение вправе отказать в поддержке тирану; поставленный в условия моральной изоляции и опасаясь стихийного мятежа, он вынужден будет внять голосу народа, соблюдать существующие законы или реформировать их, если они нуждаются в исправлении. От недовольных требуется выдержка. Нетерпение неуместно.

Среди просветителей, современников Канта, имели хождение своего рода анархистские концепции. Его оппонент Гердер расточал гневные филиппики против государства, называл его машиной, которую со временем придется сломать. Кант понимает, что без государства нельзя, он видит в нем не механизм, а организм, некое целое. «Каждое звено в таком целом должно, конечно, быть не только средством, но также и целью». Механическое вмешательство в жизнь органического целого недопустимо. Только постепенное совершенствование — путь общественного прогресса.

А улучшение законов — главный его признак. Обоснованию тезиса, что в области законодательства есть свой прогресс, посвящена центральная часть «Спора факультетов». Мы уже приводили содержащуюся в ней восторженную оценку французской революции. Такие события, говорит Кант далее, в мировой истории не забываются, ибо они открывают в человеческом роде наклонность и способность к совершенствованию; это торжество идеи права и, по сути дела, феномен не революции, а эволюции естественно-правового строя.

(После центральной, патетической следует часть ироническая, причем Кант иронизирует над идеей прогресса, то есть над собственными убеждениями. Если при изложении взглядов на религию Кант использовал иронию в целях маскировки, то теперь он прибегает к ней с иными намерениями: задача состоит не в том, чтоб отвлечь внимание, а чтобы привлечь его. Прием не новый, им пользовался Вольтер и многие другие до него.).

Рассуждения о прогрессе в "Споре факультетов" завершаются анекдотом. Одного больного врач обнадеживал тем, что все время находил симптомы выздоровления. То хвалил его пульс, то — стул, то уверял, что потливость свидетельствует об улучшении. Когда больного спросили, как он себя чувствует, бедняга ответил: «Умираю от непрерывного улучшения».

Шутка обогнала время. Есть в ней явное предостережение прогрессу, который чреват губительными последствиями. Видел ли их Кант, предчувствовал ли? Скорее всего да, ибо за этой шуткой следует другая, которая называет предмет опасений — войну. Спор с юридическим факультетом венчает цитата из Юма: «Когда я смотрю на сражающиеся народы, я думаю о двух пьяницах, которые дерутся в лавке фарфоровых изделий: им не только придется лечить свои увечья, но и оплатить причиненные убытки».

Идея вечного мира — завершающее звено философии Канта. Что бы и где бы ни писал Кант об обществе, его рассуждения неизбежно заканчиваются постановкой вопроса об устранении войны.

«Метафизика нравов» не составляет исключения. По сравнению с трактатом «К вечному миру» здесь, правда, есть одна существенная поправка. Там речь шла о всеобщем мире как цели «практически достижимой». Здесь Кант более реалистически смотрит на вещи. «Вечный мир (конечная цель всего международного права) есть, разумеется, неосуществимая идея. Но политические принципы, устремленные на то, чтобы вступать в такие международные связи, которые служили бы постоянному приближению к состоянию вечного мира, вполне осуществимы». Альтернатива всеобщего мира путем договора, мы помним, — вечный покой на кладбище человечества, «противоестественный конец всего сущего». Поэтому, как ни утопичен вечный мир, стремление к нему — императив внешней политики. Императив надежды.

«Метафизика нравов» появилась в 1797 году. Вслед за ней последовал «Спор факультетов» — работа, которую мы уже трижды упоминали. Только что в связи с проблемой улучшения законов («Спор философского факультета с юридическим»), до этого, когда речь шла о столкновении Канта с прусской цензурой («Спор философского факультета с богословским»), и в четвертой главе при рассмотрении кантовской «системы здоровья» («Спор философского факультета с медицинским»). «Спор факультетов» — книга, написанная во славу разума. Три, казалось бы, самостоятельных, возникших в разное время эссе объединяет одна идея: интеллект и воля человека всесильны, они могут направить общество по пути прогресса, могут одолеть предрассудки и мракобесие, могут управлять физическими процессами организма.

Последнее обстоятельство с годами все больше привлекало его внимание. Врачи знали об интересе (далеко не любительском) Канта к медицине и обращались к нему за советом. Известный анатом Земмеринг прислал ему свою рукопись «Об органе души». Кант ответил обстоятельным письмом, которое затем было напечатано в виде приложения к работе Земмеринга. Кант отстаивал свою давнюю мысль о том, что механических закономерностей недостаточно для понимания деятельности организма и, в частности, нервной системы. Но есть здесь и нечто новое — стремление объяснить жизнь естественным образом. Происходящие в мозгу процессы Кант предлагает рассматривать с точки зрения химического взаимодействия.

От знаменитого врача Хуфсланда пришла книга «Макробиотика, или Искусство продлить свою жизнь». Кант ответил статьей «О способности духа господствовать над болезненными ощущениями», завершавшей «Спор факультетов».

Дух Канта долго господствовал над его телом. Но всему приходит конец. Кант не был болен, а сялы убывали. Он постепенно сокращал объем своих учебных занятий, заканчивал зимний семестр не в апреле, а в феврале. Последняя лекция (по логике) была прочитана 23 июля 1796 года. Потом еще три семестра он объявлял лекционные курсы, но с оговоркой: «если позволит состояние здоровья». Здоровье не позволяло, лекции отменялись.

За годы работы в университете Кант прочитал 268 лекционных курсов; в том числе логику 54 раза, метафизику — 49, физическую географию — 46, этику — 28, антропологию — 24, теоретическую физику — 20, математику — 16, право — 12, энциклопедию философских наук — 11, педагогику — 4, механику — 2, минералогию — 1, теологию — 1. И вот теперь его голос на кафедре умолк. Студентам хотелось чествовать прославленного профессора, но «круглой» даты поблизости не предвиделось: преподавать Кант начал в 1755 году. А прощаться было рано: уходить в отставку он не собирался.

Тогда вспомнили, что предисловие к первой работе Канта «Мысли об истинной оценке живых сил» помечено апрелем 1747 года. В июне 1797 года решили отметить пятидесятилетие литературной деятельности философа. К дому на Принцессинштрассе направилась студенческая процессия. Играли оркестры. В профессорские покои вошел двадцатилетний юноша, поздравил Канта с юбилеем и заверил мудрейшего, что люди никогда не забудут его уроков. На улице кричали «виват».

Кант гордился тем, что и в преклонном возрасте он сохраняет ясность мысли, бодрость духа, интерес к жизни и любимому делу. Не было сил читать лекции, но он мог еще писать. По-прежнему все предобеденное время он проводил за письменным столом. И старался жить жизнью университета. Когда ректорат решил исключить Канта из состава сената (философ не ходил на заседания), то он запротестовал и добился своего. В письме ректору Кант доказывал, что главное в работе сената — принятие решения путем тайного голосования, а голосовать лучше всего дома, опуская бюллетень в запечатанную урну: здесь никто не мешает и есть время подумать. Из Берлина пришло указание держать Канта в сенате до тех пор, пока он того пожелает.

Летом 1797 года он вдруг узнал, что Петербургская академия наук не числит его своим членом. Давным-давно он получил диплом, а в академических списках его нет. Оказалось, что от него не поступило ответного письма с согласием принять высокое звание. В свое время он отправил такое с оказией (в его бумагах хранился черновик), но произошло какое-то недоразумение. Проживавший в Петербурге пастор Коллинс рассказывал, что он получил из Кенигсберга поручение передать княгине Дашковой письмо профессора Канта, но само письмо ему переслано не было.

Кант немедленно написал новое благодарственное послание, адресовав его И. А. Эйлеру, который был в то время конференц-секретарем Петербургской академии. Оно дошло до адресата, и список русских академиков пополнился еще одним славным именем.

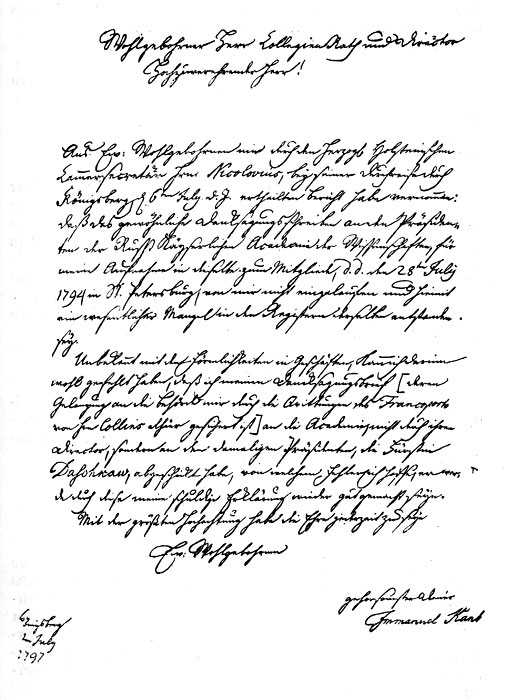

Ныне оригинал письма храни!ся в архиве АН СССР. Странным образом ни в одном ххомецком издании переписки Канта его нет, а в Полном собрании сочинений оно значится как утерянное. Поэтому приведем его текст.

«Благородный господин коллежский советник и директор

Высокочтимый господин!

Из сообщения Вашего благородия, переданного мне камер-секретарем герцога Голштинского г. Николовиусом 6 июля с. г. при его проезде через Кенигсберг, я узнал, что полагающееся благодарственное письмо президенту Русск. Императорской Академии наук по поводу моего принятия в ее члены 28 июля 1794 года в Санкт-Петербург от меня не поступило, в результате чего возник существенный пробел в ее списках.

Не будучи знаком с деловыми формальностями, я, по-видимому, мог ошибиться, отправив благодарственное письмо (доставка которого в Канцелярию гарантирована мне здесь распиской г. Коллинса) Академии не через ее директора, а тогдашнему президенту, княгине Дашковой, — ошибка, которая, я надеюсь, будет исправлена настоящим моим извинением и объяснением.

С высочайшим почтением имею честь пребывать

Вашего благородия покорнейший слуга

Иммануил Кант Кенигсберг 17 июля 1797».

В этом письме одно место требует пояснений. Кант писал, что мог ошибиться, отправив письмо академии «не через ее директора, а тогдашнему президенту, княгине Дашковой». Президентом академии был в то время К. Г. Разумовский, живший за границей, а Дашкова — ее директором (до ноября 1796 года). Должность Дашковой была названа в тексте диплома, но Кант не обратил на это внимания. Обращаясь в своем письме к И. А. Эйлеру как директору, он также совершил ошибку.

Современник Канта, профессор математики и поэт Абрагам Кёстнер попытался представить себе, что произойдет, если мечта Канта о вечном мире сбудется. В результате возникла эпиграмма:

Завет исполнен мудреца, Народы мирные ликуют: Навеки изгнана война. И лишь философы воюют.

Действительно, ни в одной области знания мнения не сталкиваются столь решительно без какой-либо надежды на примирение. Кант знал эпиграмму Кёстнера и вспоминал о ней в своем памфлете «Оповещение о предстоящем подписании договора о вечном мире в философии». В отношении стиля Гёте считал это маленькое сочинение «более кантовским, чем сам Кант». Поэт, как мы знаем, чутко реагировал на иронию философа.

Как же все-таки прекратить распри в стане любителей мудрости, где школа воюет со школой, как армия против армии? В истории народов антагонизм интересов через истребительные войны приводит к выработке справедливого соглашения о всеобщем мире. Так и в истории философии антагонизм систем должен создать условия для всеобщего обоснования единых принципов. Одинаково чуждая догматизму и скептицизму критическая философия решает эту задачу, отделяя учение о мудрости от учения о знании. Мудрость лежит в основе поведения. Что касается философии как учения о знании, то здесь, как и в учении о мудрости, гарантией мира может быть только выполнение долга правдивости. Конечно, не все есть истина, что человек считает таковой, но все, что он говорит, должно быть правдивым. Ложь бывает двоякого рода: сознательная неправда и необоснованная уверенность. В первом случае за истину выдается заведомая ложь, во втором случае за достоверное выдается то, в чем нет уверенности. Не надо лгать! — так звучит категорический императив философии. «Заповедь: не лги (даже с самыми благородными целями), искренне признанная основным принципом философии, не только бы создала в ней вечный мир, но и обеспечила бы его на вечные времена». Но по иронии судьбы как раз созданное Кантом учение открыло поле для таких жарких схваток, которых не знала история предшествующей философии.

Любое новое учение, по Канту, переживает три этапа. Сначала его не замечают, затем опровергают и, наконец, «улучшают», приспосабливая к своим интересам. Кант давно уже не обращал внимания на врагов, его все больше начинали беспокоить последователи и друзья. Первым, кто вознамерился усовершенствовать трансцендентальную философию, был Соломон Маймон. Выходец из литовского местечка, достигший в 9 лет высшей степени талмудистской учености, женатый в 11 лет, в 14 ставший отцом, увлеченный учением Маймонида и изменивший вследствие этого свою первоначальную фамилию (Хейман), в поисках европейского образования отправился в Берлин. Лишенный средств к существованию, он обратился за помощью к еврейской общине, но его признали еретиком и выбросили на улицу. Побираясь, он пошел по дорогам Пруссии, добрел до Познани, где ему наконец удалось мало-мальски устроиться. Но новое обвинение в ереси заставило Маймона покинуть и Познань. Он снoва в Берлине, на этот раз судьба свела его с Мендельсоном. Теперь он хотя по-прежнему беспорядочно, но все же более основательно занимается философией. Прочитав «Критику чистого разума», Маймон становится кантианцем; по привычке талмудиста он составляет к ней обширный комментарий «Опыт трансцендентальной философии». Марк Герц пересылает рукопись на отзыв учителю.

Как всегда, занятый по горло, Кант хотел было вернуть рукопись непрочитанной, но случайно брошенный на нее взгляд подсказал, что перед ним не безделка. Он внимательно прочитал начало, оценил способности автора и уловил его главное намерение: дать собственные вариации на тему, заданную «Критикой». Маймон оспаривал необходимость «вещи самой по себе», это была первая критика кантианства «справа». (Так В. И. Ленин назвал субъективно-идеалистические нападки на Канта, материалисты критиковали Канта «слева».) Кант написал Герцу подробное письмо с разбором позиции Маймона (никогда в жизни он не писал таких длинных посланий!); отказывая в положительном отзыве, он предлагал Маймону компромиссный вариант: смягчить нападки и направить свои усилия на то, в чем они едины, — на реформу метафизики.

Маймон напечатал все, как было, не изменив ни строчки. Канту он послал свои возражения. Ответа, естественно, не поступило. Однажды Маймону на глаза попались произведения Бэкона, и он написал статью «Бэкон и Кант», где сравнивал двух реформаторов философии, устанавливая произвольные аналогии и настаивая на ошибочности позиции своего учителя. Статья увидела свет в «Берлинском ежемесячнике» (1790, № 2), автор направил ее на отзыв в Кенигсберг. Ответа не было. Это не помешало Маймону послать Канту подробное изложение другой своей работы — «О мировой душе».

И снова ответа не последовало. Не ответил Кант и на следующее письмо Маймона, где тот снова излагал свое понимание кантонской теории познания и умолял учителя высказаться по этому поводу, а также по поводу изданного Маймоном «Философского словаря». Наконец в ноябре 1794 года раздался последний истошный крик: «Заклинаю святостью Вашей морали, не откажите в ответе... Пусть Ваш ответ будет кратким, мне важно получить от Вас хотя бы несколько строк». Маймон писал, что он только теперь догадался о причине молчания, Калт, по-видимому, недоволен его поведением. Но ведь в статье, где речь шла о Бэконе, он судил совершенно беспристрастно. Сейчас он настоятельно просит разъяснить некоторые места в трансцендентальной эстетике. «Согласно Вам представления о времени и пространстве суть формы чувственности... Я, напротив, утверждаю, что это не является всеобщей истиной». Далее шли аргументы.

Не могу понять, жаловался Кант Рейнгольду, «что, собственно, хочет Маймон с его попыткой улучшить критическую философию, и предоставляю другим возможность поставить его на место».

...Фридрих Август Ханридер ученых трактатов не сочинял. Он хотел лишь жизнью своей практически обосновать реальность категорического императива. Не окончив курса, один из любимых студентов Канта с рекомендательным его письмом отбыл искать счастья в Россию. Способный и решительный молодой человек быстро получил офицерский чин и был определен адъютантом к генералу Суворову. Участвовал во второй турецкой кампании (1787—1792). Был под Фокшанами, Рымником, Измаилом. Категорический императив не дал ему возможности спокойно взирать на нарушение законов Российской империи, и он обратился к императрице с письмом по поводу чиновных злоупотреблений. Его вызвали в Петербург; состоялся суд, приговоривший правдоискателя «за клевету» к многим годам тюремного заключения. Из крепости Ханридер, прошедший школу не только Канта, но и Суворова, бежал. В 1796 году без средств к существованию он оказался в родных краях. Кант принял живое участие в судьбе ученика. Ханридеру предложили заняться землемерными работами, которые шли в Западной Пруссии. У него, однако, возникли другие планы; только простой физический труд, по его мнению, мог дать ему возможность жить в соответствии с категорическим императивом. Он решил стать втоляром. Он отправился в Берлин, имея в кармане новое рекомендательное письмо Канта. (Обращено оно было к Кизеветтеру, намерение Ханридера в нем называлось «парадоксальным, но отнюдь не фантастическим».) Найти мастера столярного дела, который бы согласился учить ремеслу желающего опроститься интеллигента, оказалось не так просто: ситуация была слишком двусмысленной. В конце концов нашелся один, заломивший, правда, за учение высокую цену. Берлинские друзья и почитатели Канта согласились в складчину ее выплатить, они же обеспечили Ханридера всем необходимым для скромной жизни. Так бывший прусский студиозус, бывший русский офицер стал простым рабочим.

Он был доволен. Пила и рубанок слушались его. Труд не изнурял, и Ханридер мог не порывать с культурной средой. Он ходил на лекции Кизеветтера, бывал у издателя Бистера, читал Канта, переписывался с ним. «Нравственность не химера, — сообщал он учителю, — Вы это доказали, таково мое убеждение. Сил у меня достаточно; мужества хватило на то, чтобы противостоять опасностям и неприятностям в России, я шел путем, который мне предписывал долг, неужели мужество оставит меня теперь, когда дело обстоит гораздо проще?» Ханридер находил время и для просветительских занятий с товарищами по работе, и для того, чтобы писать мемуары. (Когда они были готовы, Кизеветтер отсоветовал издавать их; не потому, что они были плохо написаны, — Ханридер владел пером не хуже, чем столярным инструментом, — Кизеветтер опасался неприятностей из-за их разоблачительного характера.)

Прошел год. И вдруг Ханридер понял: категорический императив несовместим с наемным трудом. Он не желал быть «простой машиной в руках богатых, чтобы ублажать их чувственность». Велениям нравственного закона может следовать только самостоятельный труженик. Ханридер принял новое решение: осесть на земле. Он дошел до высоких правительственных инстанций, добился перевода в крестьянское сословие и получил надел в Западной Пруссии. Обзавелся семьей и наконец успокоился. В последнем письме к Канту (1800) к обычной для Ханридера экзальтации примешиваются и нотки самодовольства: «Теперь, по-моему, я нахожусь на высшей ступени, которую может достичь смертный, ибо нельзя придумать ничего более великого, чем обрабатывать землю, не завися от чужих капризов; я переполнен ощущением этого счастья и не променяю свое положение на какое-либо другое. Моя жизнь похожа на роман...»

Сигизмунд Бэк не решился бы утверждать о себе такое. Его внешняя жизнь воспроизводила жизнь учителя — студент, приват-доцент, профессор; что касается жизни духа, то совпадение взглядов казалось полным. «Из тезисов, приложенных к Вашей диссертации, — писал ему Кант, — вижу, что Вы усвоили мои принципы значительно правильнее, чем многие другие». Бэк ему в ответ: «Критику чистого разума» изучил я с самым сердечным интересом и верю в нее, как в математические аксиомы. «Критика практического разума» с момента ее появления стала моей Библией».

Кант поручил Бэку составить компендий из своих основных работ, который задумал издать Харткнох. Трехтомный труд «Поясняющее извлечение из критических произведений господина профессора Канта, выполненное по его совету» увидел свет в 1793—1796 годах. По этому поводу между учителем и учеником возникла оживленная переписка. Первоначально Бэк робел («Извлечение...» было его первым литературным произведением), внимательно выслушивал советы Канта, благодарил и кланялся. Но после выхода первого тома осмелел и стал поучать учителя. Бэк никак не мог усвоить идею активности рассудка, конструирующего понятия, он все время твердил об их «изначальной положенности». Кант терпеливо объяснял свою точку зрения, наконец не выдержал и заявил: «Даже я сам не понимаю себя в достаточной степени». Бэк иронии не заметил. Третий том «Извлечения...» он издал под названием «Единственно возможная позиция для оценки критической философии», а в письмах к Канту продолжал раскрывать ему истинный смысл его (Канта) философии. Обращаясь к Канту, он называл его человеком, который «в скором будущем отправится к праотцам», полагая, что эта формула полна почтения.

Но больше всего забот причинил Канту Фихте. Ибо он был самый способный из учеников. И самый одержимый. Он не нуждался в советах, не задавал Канту вопросов, не делился идеями и не требовал их одобрения. Жрец истины, он изрекал ее для всех, чувствуя призвание нравственно исправлять людей силою своего слова. «С Фихте опасно ссориться, — свидетельствует современник, — это неукротимый зверь, не выносящий никакого сопротивления и считающий всякого врага его бессмыслицы врагом его личности. Я убежден, что он способен был играть роль Магомета, если бы были еще Магоме-товы времена, и насаждать свое наукоучение мечом и темницами, если бы его кафедра была королевским троном». Во Франции он мог бы стать вождем Конвента. Но он родился в Германии, и судьба определила ему быть университетским профессором.

Его не заботил контакт с аудиторией; блистательные успехи поэтому чередовались с прискорбными провалами. Бывало, студенты пели серенады под его окнами, бывало, били стекла. Фихте шел своим путем. Книги его появлялись одна за другой. Мысль Канта об активности сознания он довел до крайности, до абсурда. Первоначалом всего сущего, по мнению Фихте, является сама деятельность, некое абсолютное, всеобщее «я». Притом Фихте не был индивидуалистом: «я» означало для него «мы», личность он целиком подчинял интересам целого, общества, государства. Идеи Канта о правовом общественном устройстве он переиначил на свой лад: государство должно руководить народным хозяйством, регламентируя поведение индивидов. Увлеченный революцией во Франции, он хотел туда переселиться и стать французом. Разочаровавшись в революции и мобилизуя нацию на борьбу с Наполеоном, он провозгласил превосходство немцев над другими народами.

Фихте регулярно посылал свои книги Канту, но тот не читал их. О содержании «наукоучения» (так Фихте именовал свою систему) Кант узнал из журнальной рецензии. Впечатление сложилось неприятное; суммируя его, Кант писал: спекуляции Фихте напоминают ловлю призрака: думаешь, что схватил его, а в руках ничего нет. Прочитав наконец самого Фихте, Кант утвердился в своем мнении.

Подобно тому как бывший якобинец Бонапарт истреблял во Франции следы революционной диктатуры, ученик Канта Фихте расправлялся с «вещью самой по себе». Бонапарт, даже провозгласив империю, сохранил трехцветный республиканский флаг. Фихте не отрекался от Канта, наоборот, он уверял, что созданная им система есть не что иное, как система Канта, только более последовательная. Создавалось впечатление, что ученик завершил начатое учителем дело. Рейнгольд, восторженный кантианец, переметнулся теперь к Фихте. Кант называл обоих «гиперкритическими друзьями», был вне себя от возмущения, но в печати не выступал. Его молчание вызывало недоумение, расценивалось как капитуляция, как признание того, что возразить нечего.

В январе 1799 года «Эрлангенская литературная газета» потребовала внести ясность. На ее страницах появилось обращенное к Канту предложение публично высказаться по поводу идей Фихте. Кант ответил коротко, но недвусмысленно: «Я заявляю настоящим, что считаю наукоучение Фихте совершенно несостоятельной системой. Ибо чистое паукоучение представляет собой только логику, не восходящую благодаря своим принципам к материалу познания, абстрагирующуюся в качестве чистой логики от его содержания; попытка выковырнуть из нее реальный объект представляет собой напрасный и поэтому никогда не выполнимый труд». Кант говорил далее, что непонятна претензия приписать ему мысль, будто он создал только введение в философию, а не философскую систему, он всегда считал лучшим признаком истинности своего учения его завершенность. И все, что он написал, надо понимать не в каком-либо переносном, а в буквальном смысле. Заявление заканчивалось следующим выразительным пассажем: «Итальянская поговорка гласит: «Боже, спаси нас только от наших друзей, с врагами мы сами справимся!» Дело в том, что бывают добродушные, благожелательно к нам настроенные друзья, которые, однако, дабы споспешествовать нашим намерениям, ведут себя нелепо, но бывают и такие так называемые друзья, лживые, коварные, которые стремятся к нашей погибели, хотя при этом и говорят на языке благожелательства, по отношению к ним и их козням надо всегда быть в высшей степени настороже. Невзирая на все это, критическая философия благодаря своему неудержимому стремлению к удовлетворению рассудка как в теоретическом, так и в практическом отношении должна чувствовать, что впереди ей не угрожают никакие перемены мнений, улучшения или заново созданные построения. Система критики покоится на прочной основе; непоколебимая вовеки, она будет нужна человечеству и в будущем для наивысших помыслов».

«Заявление» Канта появилось в Иене и совпало по времени с разгоревшимся там академическим скандалом, в результате которого Фихте обвинили в атеизме и он вынужден был покинуть кафедру.

Друзья пострадавшего говорили, что Кант злонамеренно подливает масло в огонь, и требовали отповеди. У Фихте хватило такта в печати ответить сдержанно. Но в письмах он изливал душу. Канта он называл «головой на три четверти», его учение — «сплошной бессмыслицей», его поведение — «проституированием», уверял, что кёнигсбергский старец «свою собственную философию, с которой он никогда не был в ладах, теперь совершенно не знает и не понимает».

(К счастью для Канта, Фихте не ведал о его ироническом признании в письме Бэку, что он сам себя не понимает. Не знал этого и пересмешник Гейне, который в своей книге о немецкой философии посвятил специальный пассаж ее «непонятности». Будто бы Гегель, лежа на смертном одре, сказал: «Только один меня понял», но тотчас вслед за тем раздраженно заметил: «Да и тот меня не понимал». Поверить в это трудно. Что касается Канта, то он явно рассчитывал на правильное понимание: иначе в своем творчестве он не прибегал бы столь широко к иронии.)

Строго говоря, у Канта не было необходимости особым заявлением отмежевываться от субъективного идеализма. В «Критике чистого разума» специальный раздел освещал отношение автора к берклианству. Критическая философия в целом исходила из бытия объективного мира, независимого от сознания; человек вторгается в мир, но последний может прекрасно обходиться без него. Философия, по Канту, всего лишь поправка к здравому смыслу.

Завершив «Метафизикой нравов» построение философской системы, Кант почувствовал потребность изложить свое учение в более или менее концентрированном виде. А заодно и ответить на вопрос, который с некоторых пор представлялся ему как философу главным: «Что такое человек?»

«Антропология» (1798) — последняя работа, изданная самим Кантом. Здесь как бы подводится итог размышлениям о человеке и вообще всем философским размышлениям. Если «Антропологию» соотнести только с «Критикой чистого разума», то многое в последней работе Канта нам останется непонятным. Если соотнести ее со всей философией Канта в целом, то содержание ее прояснится (что касается формы, то «Антропология» — одно из наиболее ярких его произведений). Это завершение пути. И одновременно начало: начинать изучение философии Канта целесообразно именно с «Антропологии». Читатель должен как бы пуститься в путь, обратный движению мысли Канта. В конце его окажется «Критика чистого разума».

(После «Антропологии» я рекомендую начинающему прочитать «Метафизику нравов», она знакомит с этикой и теорией права — альфой и омегой кантовского учения, затем — «Критику способности суждения», где обоснована система философии и где изложена эстетика; и только потом браться за главную «Критику». «Пролегомены» и «Критику практического разума» на первый случай можно опустить. Все названные работы представлены в русском Собрании сочинений Канта.)

Уже первый взгляд, брошенный на «Антропологию», говорит о совпадении структуры этого произведения с общей системой кантовской философии. Главная часть книги распадается на три раздела в соответствии с тремя способностями души: познанием, чувством удовольствия и способностью желания. Именно эти три способности определили в свое время содержание трех кантов-ских «Критик». В «Антропологии» идеи критической философии непосредственно соотнесены с миром человека, его переживаниями, устремлениями, поведением.

Антропологию Кант рассматривает с «прагматической» точки зрения. Это значит, что вне поля его зрения остается физиология, то, что сделала из человека природа; его интересует в первую очередь то, что он делает из себя сам, что делают с ним люди. Ныне это называется культурной или социальной антропологией.

Человек для Канта — «самый главный предмет в мире». Над всеми другими существами его возвышает вналичие самосознания. Благодаря этому человек представляет собой индивид, лицо. При всех изменениях, которые он может претерпеть, он все же одно и то же лицо. Из факта самосознания вытекает эгоизм как природное свойство человека. Логический эгоист считает излишним проверять свои суждения с помощью рассудка других людей, так как этот пробный камень истины ему не нужен (между тем, подчеркивает Кант, никак нельзя обойтись без этого средства, дающего уверенность в правильности наших суждений). Эстетический эгоист довольствуется только собственным вкусом, лишая себя возможности дальнейшего совершенствования; аплодирует сам себе и критерий прекрасного ищет только в самом себе. Наконец, моральный эгоист — тот, кто все цели ограничивает самим собой, кто пользу видит только в том, что выгодно ему, и высшее свое предназначение — в своем счастье, а не в представлении о долге. Просветительская философия, исходившая из отдельного, обособленного индивида, культивировала разумный эгоизм как основу поведения. Кант отвергает эгоизм во всех его видах, последний для него несовместим с разумом. Эгоизму Кант противопоставляет плюрализм — образ мыслей, при котором человек рассматривает свое «я» и ведет себя не как весь мир, а лишь как гражданин мира. Человековедение — это мироведение. Кант требует обуздания эгоизма и вообще наиболее полного контроля разума над психической деятельностью. При том, что он энтузиаст воображения. Но одно дело, когда мы сами вызываем и контролируем наши внутренние голоса, другое — когда они без зова являются к нам и управляют нами, тут уже налицо либо душевная болезнь, либо предрасположение к ней.

Не контролируемое разумом сознание снова привлекает пристальное внимание философа. Может ли человек иметь представления и не осознавать их? Такие представления Кант еще в молодости назвал темными. Теперь о них он говорит подробно и обстоятельно. В полном мраке сознания может идти такой сложный психический процесс, как художественное творчество. Представьте себе, пишет Кант, музыканта, импровизирующего на органе и одновременно разговаривающего с человеком, стоящим подле него; одно ошибочное движение, неверно взятая нота, и гармония разрушена. Но этого не происходит, хотя играющий не знает, что он сделает в следующее мгновение, а сыграв пьесу, подчас не в состоянии записать ее нотными знаками.

Какова интенсивность «темных представлений», какое место занимают они в духовном мире человека? Кант не склонен недооценивать их значение. Рассудок порой не в состоянии избавиться от их влияния даже в тех случаях, когда считает их нелепыми и пытается противоборствовать им. Так, например, обстоит дело с половой любовью. Что касается сферы наших неосознанных представлений, то она значительно больше, чем можно себе представить, практически беспредельна. «На великой карте нашей души, так сказать, освещены только некоторые пункты — это обстоятельство может возбуждать у нас удивление перед нашим собственным существом: ведь если бы некая высшая сила сказала: да будет свет! — без малейшего содействия с нашей стороны перед нашими глазами открылось бы как бы полмира (если, например, мы возьмем писателя со всем тем, что он имеет в своей памяти)». Рассуждения о «темных представлениях» и их роли в творческом процессе — важное дополнение к гносеологии и эстетике критицизма.

Таким же дополнением к идеям трех «Критик» служит и раздел «Антропологии» с выразительным названием «Апология чувственности». В «Критике чистого разума» о чувствах говорилось вскользь (что, впрочем, оправдано названием книги), но неуничижительно; здесь речь идет о том же, лишь более обстоятельно. Снова подчеркивается принципиальное различие между чувственностью и интеллектом (в противоположность Лейбницу и Вольфу, которые усматривали разницу лишь в степени отчетливости представлений); снова выдвигается тезис о том, что чувства нас не обманывают (и дополняется утверждением, что они не запутывают нас и не повелевают нами).

Учение о видимости распространяется в «Антропологии» на область нравственности, Моральная видимость — это этикет, правила поведения. Под маской вежливости может, конечно, скрываться грубиян. Но природа мудро вселила в человека склонность поддаваться обману, чтобы хотя бы внешне направлять к добру. Чем больше цивилизованы люди, тем больше они актеры, они охотно играют предписанную им роль, входят в нее, сживаются с ней. В результате торжествует добродетель. Целомудренность (самопринуждение, скрывающее страсть) — полезная иллюзия, сохраняющая известное расстояние между полами, необходимое для того, чтобы не сделать один пол простым орудием наслаждения. Силой против чувственности ничего нельзя добиться, ее надо перехитрить. Моральная видимость необходима в общежитии.

Ощущения Кант разделяет на две группы. Высшая из них (осязание, зрение, слух) основывается на механическом воздействии и ведет «к познанию предмета как вещи вне нас». Низшие, «более субъективные» ощущения (обоняние и вкус) вызываются химическими раздражителями; «представление через них относится больше к наслаждению, чем к познанию внешнего предмета; поэтому относительно первых трех легко прийти к согласию с другими; что касается последних, то при одном и том жо внешнем эмпирическом созерцании и названии предмета может быть совершенно различным способ, каким субъект чувствует воздействие предмета».

Ощущение не мертвый неизменный отпечаток внешнего воздействия. Его интенсивность зависит от ряда условий, в которые поставлен воспринимающий субъект. Кант называет способы усиливать чувственные ощущения. (И надо сказать, что художественная практика всех времен и народов широко ими пользуется.) Прежде всего контраст. На фоне своей противоположности любой раздражитель действует сильнее; хорошо обработанный участок в пустыне производит впечатление райского уголка. Далее, новизна. Отсюда страсть к диковинному, необычному, недоступному. Далее, смена впечатлений. Работа и отдых, пребывание в городе и деревне, разговор и игра в обществе, занятие то историей, то поэзией, то философией, то математикой придают душе новые силы. Не следует начинать ни с сильных ощущений, ни быстро достигать их. Ожидание наслаждения усиливает его, сильнее всего оно в нашем воображении.

Воображение — «главный конструктор» самых важных построений в системе Канта. Философ задал вопрос: что такое человек; он мог бы ответить: существо, созидающее культуру при помощи удивительной способности — воображения. В «Антропологии» воображение соотнесено с чувствами. И Кант уточняет: воображение может быть продуктивным, творческим, но оно оперирует лишь материалом и формами созерцания, не созидая ничего заново. У воображения есть свои границы, за которыми лежат пустые фантомы. Воображение опирается на предшествующий опыт. Кант заимствует у Гельвеция рассказ о том, как одна дама с помощью телескопа увидела на Луне тени двух влюбленных, а священник, заглянувший в тот же телескоп, возразил ей: «О нет, мадам, это две колокольни на главной церкви».

В «Критике способности суждения» художественное творчество рассматривалось как особый дар, не сравнимый ни с каким другим видом деятельности. Его носитель определялся как «гений». В «Антропологии» сфера «гения» расширяется, охватывая и науку. Кант проводит разграничение между «открытием» и «изобретением». Открывают то, что существует само по себе, оставаясь неизвестным (Колумб открыл Америку). Изобретение — создание ранее не существовавшего (порох был изобретен). «Талант к изобретению называют гением». Теперь в число «гениев» Кант зачисляет и Ньютона. И это характерная деталь: речь идет о сближении научного и художественного творчества, эстетического и познавательного начал. И то и другое опирается на воображение.

Но сближение не означает совпадения. В «Антропологии» по-прежнему отстаивается идея специфичности эстетического начала и его «промежуточного», опосредующего предназначения. А в этом состояло главное завоевание «Критики способности суждения»: там была показана несводимость эстетического ни к знанию, ни к морали, но одновременно подчеркнута неразрывная связь красоты с истиной и добром. Эстетическое есть нечто иное, чем познание и нравственность, оно своеобразный «мост» между ними. Одно утверждение не существует без другого, тезис без антитезиса. В «Антропологии» упор делается на антитезис. В частности, вводится понятие «эстетическое познание». В «Критике» этого не было, там шла речь о прекрасном как об «игре познавательных сил», которая является лишь подготовкой к акту познания. Вместе с тем близкое соприкосновение двух сфер открывало возможность допущения некой промежуточной сферы, принадлежащей как эстетическому, так и познавательному началу, где знание приобретает эстетическую окраску, а эстетическое становится познавательным. Допущение такой сферы не только не разрушает исходных построений эстетики Канта, но, наоборот, логически вытекает из ее существа.

Примечательно, что это сделано именно в «Антропологии»: здесь в сферу научного изыскания вошел человек, а источником знаний среди других стала и художественная литература. Человеческие «характеры, как их рисуют Ричардсон и Мольер, должны быть по своим основным чертам заимствованы из наблюдений действительного поведения людей: степень их, правда, преувеличена, но по качеству они соответствуют человеческой природе».

Эстетическое познание — особая промежуточная сфера между чувственностью и рассудком. Логика бросает упрек чувственности в поверхностности, единичности знаний. Обратный упрек рассудку — в сухости и абстрактности. «Эстетическая разработка, первое требование которой — популярность, избирает новый путь, на котором можно избежать обоих недостатков». Этот путь не уводит от науки. Наоборот, приводит к ней: «Красота — это цветок, наука — плод». О самом чувстве прекрасного Кант говорит как «об отчасти чувственном, отчасти интеллектуальном удовольствии».

В «Антропологии» уточняется одна из главных категорий кантовской эстетики — «чувство удовольствия», которое лежит в основе способности суждения. Удовольствие есть чувство, «споспешествующее жизни». Но у человека на животный инстинкт наслаждения наложена нравственная и культурная узда. Человеческое удовольствие есть синоним культуры. «Один способ удовольствия есть в то же время культура, а именно увеличение способности испытывать еще большее удовольствие; таково удовольствие от наук и изящных искусств. Другой способ — истощение, которое делает нас все менее способными к дальнейшему наслаждению». Обращаясь к молодому человеку, Кант говорит: «Полюби свою работу, отказывайся от наслаждений пе для того, чтобы отречься от них совсем, а для того, чтобы, на сколько это возможно, всегда иметь их перед coбой в перспективе».

Именно в «Антропологии» сказана знаменитая фраза: «работа — лучший способ наслаждаться жизнью». Чем больше ты сделал, тем больше ты жил. Единственное средство быть довольным своей судьбой — заполнить ее деятельностью. Впрочем, полное удовлетворение недостижимо, и в этом тоже есть глубокий смысл. «Природа сделала страдание стимулом к деятельности человека, неизбежно толкающим его к лучшему. Быть в жизни (абсолютно) довольным — это признак бездеятельного покоя и прекращения всех побуждений или притупления ощущений и связанной с ними деятельности. Но такое состояние так же несовместимо с интеллектуальной жизнью человека, как и прекращение работы сердца в животном организме». Кант пишет эти строки, когда ему идет семьдесят пятый год. Он думает только об одном — о совершенствовании своего учения. II его философия в «Антропологии» обогащается новым содержанием. Это новые поиски. Но прежде всего — итог.

Кант — философ XVIII века. Век был на исходе. Система критической философии создана и завершена. Кантом никогда не овладевало чувство самоуспокоения, но он знал: главное сделано. Может быть, именно потому, что спало напряжение поиска, силы круто пошли на убыль.

Он стоял на вершине славы. Был членом трех академий (Берлинской, Петербургской, а с апреля 1798 года и Сиенской). Уже давно было составлено его жизнеописание. Пастор Боровский еще в 1792 году прислал ему «Набросок будущей биографии прусского мудреца Иммануила Канта». Философ прочитал текст, исправил неточности, кое-что вычеркнул, но публиковать до своей кончины не разрешил. Другой будущий биограф — Яхман решил облегчить свою задачу: он направил Канту подробную анкету — 56 вопросов. Некоторые из них касались генезиса учения: «44. Главные моменты того, как переменились философские взгляды и какие причины определили переход к критицизму. 45. В каком порядке изучались системы древней и новой философии? 46. Какое влияние они оказали на философию г-на профессора?» Другие вопросы были нескромными: «33. Имела ли какая-либо из женщин счастье вызвать любовь и уважение? 34. Какие вообще женщины вызывали к себе интерес?» Наконец, один вопрос выдавал с головой отношение Канта к официальному культу: «47. Соблюдались ли когда-либо христианские церковные обычаи и когда это прекратилось». Если бы Кант ответил на поставленные вопросы, в нашем распоряжении была подробная автобиография.

У славы есть оборотная сторона: Канту докучали графоманы, созидатели философских систем, блюстители духовной чистоты и просто мошенники. Одни искали у него духовной поддержки, другие вызывали на диспут, третьи вымогали деньги. В Мекленбурге объявился некий «магистр Кант», выдававший себя за сына знаменитого философа и кормившийся за счет доверчивых его поклонников.

Теодор Кант в родственники не набивался. Он лишь на правах однофамильца просил о вспомоществовании: его хутор сгорел, он понес убытки на 5 тысяч талеров. Пусть великий человек, которого почитает вся Европа, войдет в его положение. Одновременно с этим письмом из Познани весной 1797 года пришло аналогичное из Швеции. Карл Фридрих Кант уверял, что брат его папы Ларе Кант приходится философу... отцом. Сам Карл Фридрих намеревается ныне стать таможенным инспектором и нуждается для этого в деньгах. Не сможет ли «высокочтимый господин кузен» осчастливить его, ссудив на несколько лет 8 или 10 тысяч талеров. Летом новоявленный двоюродный брат снова напомнил о себе и повторил просьбу. Затем, видимо, по его наущению в дело включился шведский епископ Линдблом. Выдержанное в торжественных тонах, написанное по-латыни епископское послание сообщало важную новость: отец философа был унтер-офицером армии Карла XII.

Линдблому пришлось ответить. Кант был вежлив, но ироничен. «Усилия, которые Ваше святейшество затратили, чтобы исследовать мое происхождение и сообщить мне результат, заслуживают всяческой благодарности, хотя ни для меня, ни для кого другого, судя по всему, никакой пользы от этого возникнуть не может». Кант писал, что прекрасно знает, кто был его отец. Что касается деда, то тот происходил из Шотландии. (Здесь Кант, как мы знаем, ошибался, его дед был пруссак, а прадед — выходец из Курляндии.) Шведские родственные связи представляются ему проблематичными. Кант не преминул процитировать письмо «кузена», просившего крупную сумму, и перечислил своих подлинных родственников: сестра, шестеро детей, оставшихся от другой сестры, брат и его четверо детей.

Его близкие духовно были ему далеки, но все нуждающиеся неизменно получали материальную помощь (на это уходило свыше 1 тысячи талеров в год). Им он завещал свое имущество, каждому — равную долю. Его «последняя воля», оформленная надлежащим образом, хранилась с февраля 1798 года в университете. 1500 гульденов оставил он профессору Гензихену — исполнителю завещания. Не забыт был слуга Лампе, которому назначалась пожизненная пенсия 400 гульденов, а когда тот умрет, его вдове — 200, а если останутся дети, то единовременно им — 1000. Наследство составляли дом и капитал — 42 930 гульденов.

Было и другое богатство — рукописи, материалы лекционных курсов. После «Антропологии» сам Кант был не в состоянии доводить что-либо крупное до печатного станка. Он передал записи своим ученикам; по физической географии и педагогике — Ринку, по логике и метафизике — Иеше.

Всеобщий интерес вызывала физическая география. Еще в 1797 году книготорговец Фольмер предложил Канту издать этот лекционный курс, посулив баснословный гонорар — 40 талеров за печатный лист. Кант подивился высокой ставке, но отказался. Ринк, получив в свое распоряжение рукопись, предложил ее Фольмеру, но с условием, что тот одновременно издаст и шесть томов его собственных сочинений. Это было наглостью. Фольмер не согласился и стал издавать физическую географию Канта по студенческим записям. Запахло скандалом. 24 июня 1801 года во «Всеобщей литературной газете» появился протест Канта — последнее его выступление в печати. Единственное правомочное издание его лекций по физической географии, настаивал Кант, осуществляется Ринком. Фольмер заявил, что Кант уже не отдает отчета в своих поступках, его заявление инспирировано Ринком, и продолжал издание.

Иеше выпустил «Логику». Беда этого издания состояла в том, что публикатор не был в курсе тех изменений, которые претерпели взгляды автора. Кант читал логику на протяжении всей своей преподавательской деятельности, используя учебник Майера. Каждый раз он вносил в учебник новые записи, отражавшие развитие его концепции. Для Иеше всё оказалось едина суть. В результате в изданном им тексте сосуществуют утверждения, относящиеся к разным периодам творчества Канта. Вот, например, знаменитое место, где утверждается, что все «поприще философии» сводится к ответу на вопрос, «что такое человек». Это явно написано в последние лекционные годы. А вот совершенно «из другой оперы»: эстетика определена как наука о чувственности, сфера красоты ограничена низшей ступенью познания. Ни слова о специфичности эстетического, о его опосредующей роли. Как будто «Критика способности суждения» не была написана. Как будто Кант вернулся к Баумгартену.

Может быть, так и произошло? Может быть, Кант действительно вернулся к взглядам своей молодости? Но чтение лекций Кант прекратил в 1796-м, а затем была «Антропология», воспроизводившая в основных пунктах концепцию третьей «Критики». О возвращении в «докрптическое» состояние речи быть не могло. Просто Иеше оказался не на высоте. А Кант уже не мог контролировать издание.

Переломным оказался 1799 год. Богослов Абегг, посетивший Канта годом раньше, оставил подробное описание встреч. Он дважды обедал у Канта. Как всегда, были гости, и хозяин живо и остроумно вел беседу. Говорили о политических новостях и всякой всячине. Новый король Фридрих-Вильгельм III прибыл в Кенигсберг. Канту не понравилось, что он ехал в закрытой карете, перед толпой надо было появиться верхом. В торжествах философ не принимал участия. Королева хотела видеть его и даже посылала за ним лакея, но Кант не последовал приглашению. Бонапарт отправился в морскую экспедицию; Кант был твердо убежден, что он оккупирует Португалию. (Даже потом, когда газеты сообщили о высадке в Египте, философ считал, что это лишь отвлекающий маневр, главная цель Бонапарта — завоевание Португалии для дальнейшего удара по Англии.)

Королеве город подарил янтарное украшение. Кант рассказывал о редких экземплярах янтаря, которые довелось ему видеть, и о том, как добывается это «золото Балтики».

В другой раз за обедом обсуждали странности русского императора Павла I, заодно — будущее Англии. Канту хотелось видеть ее республикой, пусть король Георг останется курфюрстом Ганноверским. Шотландцы способнее англичан. Кант вспомнил об английской поговорке: чтобы шотландца научить языкам, достаточно пронести его в мешке по Европе. В будущее процветание Французской республики верят все, а верят потому, что хотят этого. А толченый уголь предохраняет от гниения (разговор сделал крутой вираж), Кант вспомнил, как однажды, когда он ехал в почтовой карете, у припасенного в дорогу жаркого появился душок, он засыпал мясо углем, и все было в порядке. Яйца в угольном порошке дольше сохраняют свежесть. Уголь с медом — прекрасное средство от зубной боли, надо сказать это придворному проповеднику Шульцу, тот давно жалуется на зубы...

Так было год назад. Теперь у Канта появились признаки быстро наступающей дряхлости. Он сократил маршрут своих прогулок, шел неуверенным старческим шагом, случалось — падал. Он укладывался спать раньше обычного — сначала на четверть часа, потом на час и более. Засыпал днем, сидя па стуле. Общество тяго-тпло его, и к обеду приглашалось не более двух гостей, да и им все труднее становилось втянуть хозяина в разговор. «Господа, — признался философ, — я стар и слаб, обращайтесь со мной как с ребенком».

Из своих друзей он стал привечать дьякона Васян-ского, который некогда учился у него, Васянский был ненавязчив, обязателен, заботлив. Мастер на все руки, он быстро приводил в порядок любую домашнюю неполадку, раздражавшую Канта, — перекосившуюся дверь, остановившиеся часы и т. д. (Если за дело брался Лампе, то испорченную вещь надо было потом выбрасывать: отставной солдат понимал только ружейные приемы.) Васянский жил недалеко и мог появляться по нескольку раз за день. Кант доверил ему ведение хозяйства и денежные дела.

Незыблемым пока оставалось раннее вставанье. В пять утра философ по-прежнему за письменным столом. Он пишет. Говорит, что работает над главным трудом своей жизни. Книгу он назовет «Переход от метафизических начал естествознания к физике». Рукопись растет. Исписаны сотни и сотни страниц. Заглянем в них.

Увы, это разрозненные записи. Иногда сравнительно большие куски, в которых последовательно излагается та или иная мысль, но чаще — мелкие фрагменты, не связанные друг с другом. Вот несколько вариантов предисловия. «Если философское естествознание представляет собой систему (а не фрагментарный агрегат), то отсюда вытекает разделение его на метафизические и физические начала. Обе науки дополняет переход от метафизических начал естествознания к физике. Это не просто прыжок из одной области в другую, ибо тогда не возникнет необходимая связь в интересах целого, это позиция, которую должен занять разум, чтобы охватить единым порывом оба берега». Так начинался один вариант.

«Естествознание — наука о движущих силах материи в мировом пространстве. Поскольку в ее основании лежит априорная система понятий и теорем, она называется метафизикой природы. Поскольку она основана на опытных принципах — физикой... Переход от первой к физике с целью связать оба берега — необходимая задача натурфилософа, ибо физика представляет собой цель, к которой он всегда стремится, а ее понятия для него всего лишь заготовки». Так начинается другой вариант.

«Главное затруднение философской архитектоники заключается в том, чтобы не допустить наложения друг на друга границ между науками, чтобы точно определить владения каждой, без чего невозможно решение задачи их дальнейшего совершенствования». Так начинается третий вариант. Ни один из них не доведен до конца. Но мысль ясна и непротиворечива.

Кант пишет о твердых телах и жидкостях, движении, трении, тяготении, о теплороде и жизненной силе. Что такое органическое тело? Вопрос не нов, а в ответе содержится новое. Такое тело, рассуждает Кант, не может получать свою организацию только от движущихся сил материи. Необходимо допустить, следовательно, нематериальную силу в качестве ли части чувственно воспринимаемого мира или отличающейся от него сущности. Подобный ход рассуждений повторяется много раз. И в конце концов возникает нечто достойное внимания: «Организм представляет собой твердое тело, составляющие части которого возможны лишь благодаря понятию цели и сформированы по аналогии с преднамеренным движением. Если эту форму представить себе не в качестве действительного, а лишь мыслимого намерения, то подобное тело есть природная машина. Органические тела — природные машины». Здесь развиваются идеи Канта, изложенные им в письме к Земмерингу об «органе души»: жизнь — особый тип сложных естественных связей. Эта антивиталистическая мысль витает в атмосфере эпохи. К ней близко подходит молодой Шеллинг, увлекающийся умозрительной натурфилософией. Ее четко формулирует как вывод из эксперимента Александр Гумбольдт. Кант в своих старческих штудиях старается не отставать от жизни. Здесь нет ни инфантилизма, ни возврата к «докритическому» состоянию.

Но годы идут, и мысль начинает путаться. Перескакивать с одного на другое. Теперь уже речь идет не о физике, а о метафизике, не о природе, а о бытии как таковом. Прежде чем переходить к физике, надо исследовать философские основоположения. Переход от метафизических начал естествознания к трансцендентальной философии — вот с чего надо начинать. Затем отсюда совершить переход к всеобщему учению об опыте, потом от природы к свободе, затем к человеку как существу, воплощающему в себе принципы того и другого.

Последняя папка записей, начатых в 1800 году, посвящена уже целиком абстрактным материям. Прежде всего проблема бога. Что есть бог? Есть ли бог? Бог — это личность, обладающая всеми правами, по отношению к которым никто другой не имеет никаких прав. Это субстанция высшего существования, очищенная от каких-либо чувственных представлений. Понятию бога противостоит понятие мира. Активность субъекта сводит их воедино. «Мыслящий субъект создает себе м>ир как предмет возможного опыта». Это уже непохоже на критическую философию, явная реминисценция из Фихте. И свою систему Кант вдруг называет «наукоучением». Но рядом совсем другое: «Я, человек, представляю собою внешний чувственный объект, часть мира». И тут же между философских строк: «В среду — горох со свининой. В четверг — сухие фрукты с пудингом. Гёт-тингенская колбаса от Николовиуса». А затем снова: бог, мир и их владелец человек. Можно ли мир отделить от бога? Трансцендентальная философия не дает никаких указаний по поводу гипотезы о существовании бога. Философия — это любовь разумного существа к высшей цели человеческого разума. И опять житейское: «Лампе вчера после обеда повесил мой халат за печь в столовой, чтобы после еды надеть на себя теплое, а не холодное. Кухарка бешено бранилась с Лампе, что он ею командует и строит из себя господина. Она сама хочет играть госпожу. Homo homini lupus» ( «Человек человеку волк» (латин.).). И в другом месте: «Проучить Лампе, чтобы не пьянствовал с утра до вечера».

Отношения с Лампе никогда не были ни близкими, ни идиллическими. Канта раздражала его тупость: тридцать лет приносил он с почты одну и ту же газету и никак не мог усвоить ее название. Однажды Лампе предстал перед глазами хозяина в желтом кафтане (вместо обычного белого с красным воротником). Кант разгневался. Лампе объяснил, что это обновка, купленная у старьевщика по случаю его новой свадьбы. Для философа все было новостью: и то, что его слуга вступает в брак, и то, что он овдовел, и то, что он вообще уже был женат. Избранница Лампе, как мы знаем, не была забыта в завещании.

Привычка — вторая натура. Кант привык к своему многолетнему слуге, терпел его выходки и, опасаяслюбых перемен, не решался его прогнать. Васянский понимал, что без конца так продолжаться не может. Увещевания не помогали. Лампе дряхлел вместе со своим хозяином и плохо управлял собой. Васянский подыскал ему замену.

Наконец настал день, когда господин взбунтовался против своего лакея. Что между ними произошло, Васянский так и не узнал, но Лампе был немедленно рассчитан. (Он получил вперед годовой оклад и пожизненную пенсию — 40 талеров, в завещание была внесена соответствующая поправка.)

Новый слуга Иоганн Кауфман, средних лет, обладал ровным нравом, природной смекалкой и хорошей памятью. Он быстро вошел в курс привычек Канта, и они поладили. Первый день его службы прошел под полным контролем Васянского, который с четырех часов утра был уже в доме на Принцессинштрассе. В пять философ поднялся и был несколько озадачен, увидев вместо привычного лица Лампе два посторонних. Кауфман подал чай, Васянский тоже расположился за столиком, но Канту было явно не по себе. Он не притрагивался к своей чашке. «Я сидел прямо напротив него, — рассказывает Васянский, — наконец он набрался духу и весьма вежливо попросил меня переменить место, сесть так, чтобы ему не было меня видно: вот уже более полустолетия за чаем не было рядом с ним ни одной живой души. Я сделал как он хотел, Иоганн вышел из комнаты и появился только тогда, когда Кант позвал его. Теперь все было в порядке. Кант привык, как я уже выше сказал, пить чай в одиночестве, предаваясь при этом своим думам. И хотя теперь он не читал и не писал, стихия многолетней привычки полностью владела им, он не мог без величайшего беспокойства перенести чье-либо присутствие. Все это повторилось, когда я однажды ясным воскресным утром предпринял еще одну подобную попытку».